Les 90 ans du PCF (décembre 1920 - décembre 2010)

Le Parti communiste français fête ses 90 ans. Comme le soulignait Ouest-France le 11 décembre dernier, il « décline inexorablement » depuis une cinquantaine d’années, bien que ce déclin [3] ait été masqué récemment par la mise en place du Front de Gauche. Les causes de ce déclin sont connues : déclin du pouvoir d’attraction de l’URSS stalinienne et post-stalinienne, désaffection dans l’après-68 due à son attitude face au mouvement étudiant et à la grève générale [4], perte de crédit après 1981 due à la persistance de sa stratégie d’Union de la Gauche avec le PS et donc à l’accompagnement des politiques social-libérales (notamment par la participation aux gouvernements de la « Gauche plurielle » entre 1997 et 2002), éclatement ou disparition de la plupart des gros bastions de la classe ouvrière industrielle (tels Renault-Billancourt) où il s’était largement implanté depuis la grève générale de 1936. Cette baisse d’influence se traduit aussi dans les syndicats où le contrôle total qu’il exerçait par exemple dans la CGT des années 50-70, à coup d’exclusion d’oppositionnels, a largement disparu. Certes, parallèlement à ce déclin, l’extrême-gauche communiste non-stalinienne (« trotskyste », pour reprendre le qualificatif donné à la fin des années 20 à leurs opposants de gauche par les staliniens) a pu atteindre 11 % des voix à la présidentielle de 2002 (contre 3,4 % pour Robert Hue), mais ce score élevé était partagé entre 3 candidats, et il ne s’est pas confirmé en 2007.

Pourtant, en décembre 1920, le communisme avait le vent en poupe dans le mouvement ouvrier de l’après-Première Guerre mondiale. Pour certains historiens, comme Annie Kriegel (ancienne responsable stalinienne de l’UEC dans les années 50, passée ensuite au Figaro), le communisme aurait été une « greffe » bolchévique artificielle, donc forcément passagère, sur le mouvement ouvrier français. Pour invalider cette affirmation, reprise depuis par toute une école d’historiens de droite ou de tendance social-libérale, il faut en fait remonter aux origines même du socialisme moderne.

En effet, des grands principes énoncés dans le Manifeste communiste de 1848 (constat de la lutte des classes permanente entre le prolétariat et la bourgeoisie, de son caractère international, de la nécessité de constituer un parti de classe indépendant des libéraux bourgeois), il découlait que les socialistes ne pouvaient que refuser de soutenir une guerre impérialiste. C’est ainsi qu’en 1870, les dirigeants socialistes français et allemands s’opposèrent chacun de leur côté à la guerre franco-prussienne, ce qui leur valut d’être persécutés et/ou emprisonnés [5]. Plus tard, en 1907, quand la perspective d’une guerre européenne se profilait à l’horizon à propos du partage des derniers territoires indépendants d’Afrique entre les grandes puissances européennes (juste après la première crise marocaine entre la France et l’Allemagne en 1905), le congrès de l’Internationale socialiste, grâce à un amendement proposé par Lénine [6], Rosa Luxemburg [7] et Martov [8], décida qu’en cas de guerre, les socialistes profiteraient de la crise qui en découlerait pour « précipiter la chute de la domination capitaliste ». C’est cette orientation qui fut mise en pratique dès 1914 par les Bolchéviks (une des tendances socialistes russes) et les porta au pouvoir en octobre 1917 (ils étaient les seuls à vouloir la fin immédiate de la boucherie en cours : 9 millions de morts au final en Europe).

Mais quand la guerre éclata en août 1914, contrairement aux engagements pris auparavant, la plupart des partis socialistes concernés (à l’exception des russes, des italiens, des roumains, des bulgares et des serbes) se positionnèrent en faveur de « l’Union sacrée » et votèrent - pour la première fois de leur histoire - les crédits de guerre, en particulier les socialistes français et allemands (la Social-démocratie allemande était alors le parti le plus puissant de l’Internationale socialiste). Ce que Lénine appela la « faillite de la Deuxième Internationale » se traduisit au début de la guerre par l’isolement de ceux qui maintenaient contre vents et marées les idéaux socialistes d’avant-guerre. Cela dit, si les conférences internationales pacifistes qui se tinrent en Suisse en 1915 (Zimmerwald) et 1916 (Kienthal) ne réunirent qu’une poignée de dirigeants socialistes ou syndicalistes, ce sont eux, ou plus exactement leur fraction de gauche favorable au défaitisme révolutionnaire, qui permirent d’accélérer la fin d’un conflit interminable. En effet, en prenant le pouvoir en octobre 1917 et en adoptant immédiatement le « décret sur la paix », les bolchéviks russes montrèrent aux peuples d’Europe que pour en finir avec la guerre, il fallait jeter à bas les gouvernements impérialistes, quel que soit leur camp. Un an plus tard, la révolution allemande du 9 novembre 1918 [9] entraîna la signature de l’armistice du 11 novembre.

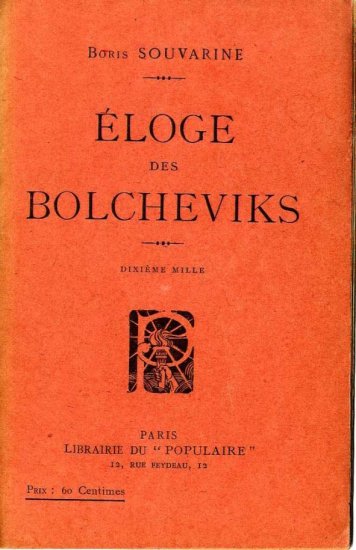

En France, le petit noyau d’internationalistes groupés dès 1914 autour des syndicalistes révolutionnaires Monatte [10] et Rosmer [11] (fondateurs de la revue La Vie Ouvrière, devenu ensuite organe de la CGT) élargi dès 1915 à la gauche du parti socialiste SFIO [12] (Fernand Loriot [13], Boris Souvarine [14]), s’est renforcé quand la révolte s’est mise à gronder dans l’armée (mutineries du printemps 1917) et dans les usines (premières grèves des femmes, qui avaient remplacé les hommes dans les usines et subissaient l’inflation de plein fouet).Leur pression s’exerça plus fortement sur le Parti socialiste, qui changea de majorité, et s’orienta vers des positions pacifistes. Mais la gauche révolutionnaire socialiste et syndicaliste voulait aller plus loin et en finir avec le capitalisme, qui « porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage » (Jaurès).

Dans le Parti socialiste français, l’heure de vérité arriva en 1920, quand il fallut choisir entre l’affiliation à la Deuxième Internationale (l’Internationale socialiste fondée par Engels en 1889), qui avait disparu lamentablement pendant la guerre, ou à la Troisième, l’Internationale communiste (IC), qui venait d’être fondée en janvier 1919 à Moscou, à l’initiative des Bolchéviks russes (qui prirent alors l’appellation de « communistes » pour se différencier clairement de la social-démocratie à laquelle ils appartenaient jusque là).

Le premier débat eut lieu au congrès de Strasbourg du Parti socialiste en février 1920. Il aboutit au retrait de celui-ci de l’Internationale socialiste, voté à une large majorité. Restait à choisir entre créer une nouvelle Internationale sur des bases « centristes » (celle-ci existera pendant quelques années, on l’appellera « Internationale 2 ½ », et elle finira d’ailleurs par revenir en 1923 dans le giron de la 2ème) ou rejoindre celle de Moscou. La nouvelle majorité « centriste » de la SFIO décida alors d’envoyer en Russie soviétique une délégation de ses deux principaux dirigeants, Marcel Cachin [15], directeur du quotidien l’Humanité, et Louis-Oscar Frossard [16], secrétaire général du Parti, à l’occasion du second congrès de l’Internationale communiste (août 1920). Il faut dire qu’à l’époque l’Armée rouge fondée par Trotsky avait battu les armées blanches contre-révolutionnaires appuyées par l’Entente (France, Royaume-Uni, USA, Japon) et avançait sur tous les fronts, notamment en Pologne, prête à faire sa jonction avec une éventuelle révolution allemande. Convaincus par les dirigeants russes (malgré les 21 conditions d’adhésion), et pressés par la montée en influence de la gauche du PS (le Comité de la 3ème Internationale de Loriot et Souvarine), Cachin et Frossard se rallièrent finalement à la motion de celle-ci en faveur de l’adhésion à la 3ème Internationale, qui devait être présentée au Congrès de Tours de décembre.

- Marcel Cachin à Tours

A ce congrès d’ailleurs, la rupture ne se fit pas seulement sur la question de la guerre. Entretemps en effet s’était déroulée la vague des grèves (spontanées) de 1919 et de 1920. Alors que la gauche syndicale, en pointe dans l’action, en particulier chez les cheminots, souhaitait une convergence des grèves pour renforcer le mouvement et en faire une vraie « grève générale », Léon Jouhaux [17] et l’Etat-major de la CGT préférèrent imposer une série de grèves tournantes. Résultat : la répression s’abattit sur les plus combatifs (18 000 cheminots furent révoqués), et chaque corporation fut battue séparément sous les coups du patronat et de l’Etat. La gauche syndicale (syndicalistes révolutionnaires, anarcho-syndicalistes, syndicalistes communistes) rejoignit la gauche de la SFIO dans le rejet du « réformisme » facteur de défaites.

Le congrès qui se tint à Tours du 25 au 30 décembre 1920 se déroula en l’absence des principaux dirigeants du comité de la 3ème Internationale : Loriot et Souvarine étaient emprisonnés à la Santé depuis les grèves du printemps, sous l’accusation de complot contre la sûreté de l’Etat, mais ce sont eux qui négocièrent les termes de la motion d’adhésion à l’Internationale communiste (Alfred Rosmer, quant à lui, siégea d’ailleurs au comité exécutif de l’IC de l’été 1920 à l’automne 1921, donc bien avant l’adhésion officielle du Parti SFIO à l’IC). Cette motion, publiée dans l’Humanité sous le nom de « résolution présentée par le comité de la IIIème Internationale et par la fraction Cachin-Frossard » reprenait les grandes lignes des « 21 conditions d’adhésion » [18] exigées par le 2ème congrès de l’IC, sans toutefois accepter dans un premier temps le changement de nom du parti (le nom « Parti communiste, Section française de l’Internationale communiste » ne sera officialisé que quelques semaines plus tard). Elle recueillit au final 3252 mandats, contre 1022 à la motion du « reconstructeur » Jean Longuet (le petit-fils de Karl Marx, dont Lénine demandait l’exclusion) et 397 abstentions (les partisans du retour à la 2ème Internationale, autour de Léon Blum). C’est donc une nette majorité de près de 70 % des délégués des 178 000 militants socialistes qui choisit alors l’IC, dont toute une génération de jeunes ouvriers, et qui décida de refonder le vieux mouvement socialiste français sur des bases nouvelles (solidarité avec la révolution russe) mais aussi anciennes (anti-impérialisme, antimilitarisme, féminisme), avec toutefois une nouvelle radicalité. La minorité choisit avec Léon Blum de « garder la vieille maison » et de reconstruire le parti socialiste SFIO.

Par la suite, sous l’influence de la dégénérescence de l’URSS, la grande majorité de cette génération qui avait voté avec enthousiasme l’adhésion à l’Internationale communiste se « bolchévisa » [19] et se stalinisa (les deux mouvements sont simultanés), excluant même les principaux fondateurs, Souvarine et Rosmer, dès 1924 (Loriot démissionna quant à lui en 1926). C’est cette même stalinisation progressive du PC qui aboutit (mais seulement en 1926 et non dès l’origine comme le laissent entendre les historiens sociaux-démocrates ou de droite) à l’interdiction statutaire du droit de tendance, qui permettait jusqu’alors aux oppositions de s’exprimer dans les instances. Dès lors, le PC français, comme les autres sections de l’IC devint un parti monolithique à l’image du PC soviétique dont il fut amené à suivre sans trop broncher tous les « tournants » politiques : tactique « classe contre classe » en 1928-1934, qui présentait les socialistes comme des « social-fascistes » et donc interdisait toute forme de front unique avec eux contre une extrême-droite de plus en plus puissante, puis tactique des « fronts populaires » de 1934 à 1939, impliquant l’abandon de tout travail antimilitariste ou anticolonialiste en France au nom du renforcement des « démocraties » contre les « dictatures », puis retour à la dénonciation des socialistes après la signature du pacte germano-soviétique (23 août 1939), etc.

Mais rien de tout cela n’était « écrit » d’avance en décembre 1920. Si la vague révolutionnaire de l’après-guerre avait été assez puissante pour en finir avec le capitalisme en Allemagne, l’URSS n’aurait sans doute pas été affectée de la même manière par le syndrome de la forteresse assiégée qui a fait le lit de Staline et de sa théorie du « socialisme dans un seul pays », et le mouvement communiste officiel mondial ne serait peut-être pas devenu pour de longues années une caricature bureaucratique et un instrument malléable de la politique étrangère soviétique. Mais on ne peut réécrire l’histoire…

FD

LE CONGRES DE TOURS VU DU MAINE-ET-LOIRE

En 1920, le Maine-et-Loire n’était pas spécialement un département révolutionnaire. Cependant, les effectifs du Parti socialiste SFIO y étaient passés de 190 en 1913 à 710, ce qui correspond au 60ème rang national. La SFIO n’avait aucun député (seulement 7,7 % des suffrages exprimés aux législatives de 1919), aucun conseiller général, et ne contrôlait qu’une seule mairie, celle de Trélazé. Dans le même ordre d’idées, le pourcentage des partisans de l’adhésion à la 3ème Internationale y fut légèrement inférieur au taux national (61 % au lieu de 70 %). En effet, le secrétaire fédéral, le pasteur Louis Chevalley (1881-1973), futur adjoint au maire radical-socialiste d’Angers, appartenait au groupe « centriste » de droite animé par Jean Longuet, et était soutenu par la majorité de l’Union départementale CGT, dont faisait partie le leader historique des ardoisiers, Ludovic Ménard (1855-1935), social-patriote pendant la guerre. En conséquence, sur les trois délégués de Maine-et-Loire à Tours, c’est Chevalley qui représenta la future minorité (39 % quand même dans le département) qui reconstitua le PS après la scission, les deux autres, l’instituteur syndicaliste Louis Bouët (1880-1969) et le menuisier Ferdinand Vest (1873-1940), votant l’adhésion à l’IC. Louis Bouët, lui aussi ami personnel de Trotsky qu’il avait rencontré à Paris l’été 1916, fut même le premier secrétaire fédéral communiste avant d’être mis à l’écart, puis exclu en mars 1930. Au lendemain du congrès, les minoritaires décidèrent aussi de garder la caisse et les archives de l’ancien parti ainsi que l’hebdomadaire fédéral, L’Effort social, organe de l’Anjou socialiste, syndicaliste, coopératif. Les majoritaires furent donc amenés à publier un nouvel hebdo, qu’ils intitulèrent logiquement L’Anjou communiste, syndicaliste, coopératif, dont le n° 1, imprimé à Saumur où résidait Bouët, parut le 19 mars 1921.

[1] Du sommet atteint aux élections législatives du 10 novembre 1946 (28,6 % des suffrages exprimés) à l’échec de la candidature de Marie-George Buffet à la présidentielle de 2007 (1,93 %), le plus bas niveau historique depuis la fondation.

[2] Sans oublier les effets de l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie, puis plus tard en Afghanistan.

[3] Du sommet atteint aux élections législatives du 10 novembre 1946 (28,6 % des suffrages exprimés) à l’échec de la candidature de Marie-George Buffet à la présidentielle de 2007 (1,93 %), le plus bas niveau historique depuis la fondation.

[4] Sans oublier les effets de l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie, puis plus tard en Afghanistan.

[5] En Allemagne, les deux principaux dirigeants socialistes, Wilhelm Liebknecht (1826-1900) et August Bebel (1840-1913), députés au Reichstag, refusèrent de voter les crédits de guerre et furent condamnés à deux années de forteresse pour « haute trahison ». En France, Eugène Varlin (1839-1871), un des principaux dirigeants de la section française de l’Association Internationale des Travailleurs, échappa à l’arrestation en se réfugiant à l’étranger dès le printemps 1870, et Auguste Blanqui (1805-1881) dut passer dans la clandestinité après une tentative manquée d’insurrection, trois semaines avant la révolution parisienne du 4 septembre 1870.

[6] Vladimir Ilitch Oulianov dit Lénine(1870-1924), un des principaux dirigeants du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, majoritaire (« bolchévik » en russe) au congrès tenu en exil en 1903.

[7] Rosa Luxemburg (1870-1919), militante socialiste polonaise, puis dirigeante de la gauche de la social-démocratie allemande avant 1914, emprisonnée pendant la Première Guerre mondiale, fondatrice du Parti communiste allemand - Ligue Spartakiste fin décembre 1918.

[8] Jules Ossipovitch Tsederbaum dit Martov (1873-1923), militant social-démocrate russe, minoritaire (« menchévik ») en 1903 face à Lénine, mais internationaliste en 1914.

[9] Grève générale à Berlin, formation de conseils d’ouvriers et de soldats, abdication de l’Empereur Guillaume II, proclamation de la République, mise en place d’un Conseil des commissaires du peuple présidé par le social-démocrate majoritaire Friedrich Ebert (1871-1925), d’abord favorable au maintien de la monarchie, puis premier président de la République allemande, dite « de Weimar », de février 1919 à sa mort.

[10] Pierre Monatte (1881-1960), correcteur d’imprimerie, membre du Comité Confédéral National de la CGT, dont il démissionne en novembre 1914 pour protester contre son soutien à l’Union sacrée.

[11] Alfred Griot, dit Rosmer (1877-1964), correcteur d’imprimerie, ami personnel de Trotsky, membre de la Ligue communiste en 1929-1930, signataire par la suite du Manifeste des 121 contre la guerre d’Algérie.

[12] SFIO : section française de l’Internationale Ouvrière, nom du Parti socialiste en France jusqu’en 1969.

[13] Fernand Loriot (1870-1932), instituteur syndicaliste, membre minoritaire de la Commission Administrative Permanente du Parti socialiste SFIO en 1917.

[14] Boris Lifchitz dit Souvarine (1893-1984), né à Kiev, dessinateur de bijoux puis journaliste, naturalisé français en 1906, socialiste minoritaire pendant la guerre, favorable à Trotsky en 1924, rompt avec lui en 1929 et évolue vers la droite.

[15] Marcel Cachin (1869-1958), professeur de philosophie, membre du Parti Ouvrier Français puis dirigeant et orateur du Parti socialiste SFIO, partisan de l’Union sacrée en 1914, membre de la direction du PC et stalinien fidèle jusqu’à sa mort.

[16] Louis-Oscar Frossard (1889-1946), instituteur socialiste, secrétaire général du Parti socialiste, puis du PC après le congrès de Tours, démissionne du PC en janvier 1923 pour fonder le Parti socialiste-communiste. Il rejoint la SFIO en 1925 mais la quitte en 1933 pour entrer comme ministre du Travail dans les gouvernements Bouisson puis Laval. En 1940, il vote les pleins pouvoirs à Pétain.

[17] Léon Jouhaux (1870-1954), ouvrier allumettier, syndicaliste révolutionnaire à l’origine, secrétaire général de la CGT de 1909 jusqu’à la scission de 1947, puis président de la CGT-FO jusqu’à sa mort, partisan de l’Union sacrée en 1914, interné par Vichy puis déporté en Allemagne en 1943.

[18] Les 21 conditions (en résumé) : 1 - la presse du parti doit être soumise au Comité central (CC) et défendre sa politique, 2 - réformistes et « centristes » doivent être écartés des postes de responsabilité, 3 - création d’un appareil clandestin pour affronter la répression et l’illégalité, 4 - propagande révolutionnaire dans l’armée et 5 - dans les campagnes (en visant les ouvriers agricoles et les paysans pauvres), 6 - dénonciation du patriotisme mais aussi des illusions du pacifisme, 7 - rupture complète avec les anciens dirigeants réformistes et « centristes », ce qui impliquait leur exclusion du Parti communiste, notamment en France celle de Jean Longuet, 8 - refus du colonialisme, soutien aux luttes de libération des peuples opprimés, agitation dans les troupes coloniales, 9 - mise en place de « noyaux communistes » dans les syndicats et les coopératives, 10 - lutte contre l’Internationale syndicale réformiste d’Amsterdam, 11 - subordination des députés communistes au Parti, 12 - principe de la centralisation démocratique, avec « une discipline de fer confinant à la discipline militaire » nécessitée par une époque de « guerre civile acharnée », 13 - épuration périodique des « éléments intéressés et petit-bourgeois », 14 - soutien aux « républiques soviétistes » (en 1919, l’armée française était intervenue contre la république des conseils de Hongrie et contre la Russie soviétique), 15 - révision des anciens programmes social-démocrates conformément aux principes de l’IC, 16 - caractère obligatoire des décisions des congrès de l’IC et de son comité exécutif, mais ceux-ci doivent tenir compte des « conditions de lutte variées », 17 - changement de nom des anciens partis socialistes en « parti communiste de…, section de la 3ème Internationale communiste », 18 - publication systématique des documents officiels de l’IC, 19 - tenue rapide d’un congrès se prononçant sur les conditions d’adhésion, 20 - les 2/3 du CC doivent être composés de membres déjà partisans de la 3ème Internationale avant le 2ème congrès de l’IC (des exceptions étant possibles), 21 - exclusion des adversaires « des conditions et des thèses établies par l’Internationale communiste ».

[19] La « bolchévisation » imposée par l’IC aux Partis communistes consistait à renoncer à une structuration basée sur les circonscriptions électorales et à créer des cellules communistes dans les entreprises. Trotsky y était favorable, mais les syndicalistes-révolutionnaires français comme Monatte et Rosmer s’y opposèrent car ils craignaient la mainmise du parti sur le syndicat, ce qui leur valut d’être exclus du PC fin 1924.

Ephéméride

-

AGENDA MILITANT

- mardi 21 mai à 19h : AG collective pour structurer la suite de Riposte trans sur Angers (nationalement un appel à mobilisation est lancé pour le week-end des 25 et 26 mai prochains). Angers, Bourse du Travail

- samedi 25 mai : contre la politique du « choc des savoirs » dans l’éducation nationale, rassemblement pl. Bilange à Saumur (à 15h) et à Nantes à l’échelle régionale (voir l’appel de l’intersyndicale FSU-FO-SUD-CGT-CNT-FCPE)

- samedi 25 mai à 15h : manifestation pour un cessez-le-feu à Gaza à l’appel de l’AFPS49 et d’un collectif d’organisations (dont le NPA49). Place du Ralliement à Angers.

- lundi 27 mai à 20h : réunion électorale du “NPA-Révolutionnaires” avec Selma Labib et Gaël Quirante, salle du Doyenné à Angers.

- samedi 1er juin à 14h : manifestation à Angers pour un Avenir solidaire et contre l’extrême droite initié par la LDH49.

- vendredi 7 juin à 20h : meeting avec Christine Poupin, porte-parole du “NPA-l’Anticapitaliste”, à la salle Jules Vallès de la médiathèque de Nantes (tram ligne 1, arrêt Médiathèque).

- samedi 8 juin : cyclo-manif contre la nouvelle zone Océane 3 - Angers/St Sylvain, à l’appel des Soulèvements de la terre-49.Suivez l’actualité anticapitaliste en Anjou sur les pages Facebook, X et Instagram du NPA49 !

- Voir aussi Alter49.org, l’agenda alternatif 49, et Le Cercle 49.

Dernières brèves

-

IVe Internationale : construisons un mouvement international pour la Palestine !

- Analyses

- 15 mai

Le Bureau exécutif de la IVe Internationale vient de publier un appel intitulé : 76 ans après la Nakba, construisons un mouvement international pour la Palestine !. Il y rappelle que la IVe Internationale se bat contre l’impérialisme, d’où qu’il vienne, pour les droits des Palestinien·ne·s, la fin de l’occupation, le droit au retour des réfugié·e·s, pour mettre fin au colonialisme israélien et pour un État démocratique et laïque où toutes et tous les citoyen·ne·s jouiraient des mêmes droits. La IVe Internationale met toutes ses forces dans la construction du mouvement de solidarité avec la Palestine, avec la résistance du peuple palestinien, contre les génocide et épuration ethnique en cours à Gaza.

Le Bureau exécutif de la IVe Internationale vient de publier un appel intitulé : 76 ans après la Nakba, construisons un mouvement international pour la Palestine !. Il y rappelle que la IVe Internationale se bat contre l’impérialisme, d’où qu’il vienne, pour les droits des Palestinien·ne·s, la fin de l’occupation, le droit au retour des réfugié·e·s, pour mettre fin au colonialisme israélien et pour un État démocratique et laïque où toutes et tous les citoyen·ne·s jouiraient des mêmes droits. La IVe Internationale met toutes ses forces dans la construction du mouvement de solidarité avec la Palestine, avec la résistance du peuple palestinien, contre les génocide et épuration ethnique en cours à Gaza. -

Manifeste écosocialiste de la IVe Internationale

- Analyses

- 6 mai

Le projet de manifeste écosocialiste intitulé « Rompre avec la croissance capitaliste, pour une alternative écosocialiste » adopté par le Comité international de la IVe Internationale de février 2024 doit être discuté au prochain congrès de la IVe Internationale en février 2025. Afin de l’ouvrir au débat le plus largement possible, il est désormais accessible à toutes et tous sur le site de la IVe Internationale.

Le projet de manifeste écosocialiste intitulé « Rompre avec la croissance capitaliste, pour une alternative écosocialiste » adopté par le Comité international de la IVe Internationale de février 2024 doit être discuté au prochain congrès de la IVe Internationale en février 2025. Afin de l’ouvrir au débat le plus largement possible, il est désormais accessible à toutes et tous sur le site de la IVe Internationale. -

Conférence : « La Révolution comme horizon »

- Analyses

- 31 mars

La librairie sociale et militante Les Nuits bleues, 21 rue Maillé à Angers, avait organisé le 13 décembre une rencontre avec Frédéric Dabouis, auteur de « La Révolution comme horizon », dont nous avions publié une première interview ICI. L’enregistrement de cette rencontre consacrée à l’histoire du mouvement ouvrier angevin révolutionnaire entre 1914 (début de la guerre, de l’union sacrée et des premiers opposants à celles-ci) et 1923 (début de la stalinisation du PCF) vient d’être mise en ligne sur le site de la librairie (à la fin de l’article qui avait été rédigé pour la réunion). À vos écouteurs !

La librairie sociale et militante Les Nuits bleues, 21 rue Maillé à Angers, avait organisé le 13 décembre une rencontre avec Frédéric Dabouis, auteur de « La Révolution comme horizon », dont nous avions publié une première interview ICI. L’enregistrement de cette rencontre consacrée à l’histoire du mouvement ouvrier angevin révolutionnaire entre 1914 (début de la guerre, de l’union sacrée et des premiers opposants à celles-ci) et 1923 (début de la stalinisation du PCF) vient d’être mise en ligne sur le site de la librairie (à la fin de l’article qui avait été rédigé pour la réunion). À vos écouteurs ! -

Elections européennes : ce que propose le NPA

- Analyses

- 6 janvier

Deux textes publics explicitent la position unitaire et révolutionnaire du NPA pour les prochaines élections européennes :

Deux textes publics explicitent la position unitaire et révolutionnaire du NPA pour les prochaines élections européennes :

- « Contre l’UE capitaliste et austéritaire, rassembler la gauche de combat ! » est une tribune du NPA publiée sur Mediapart et Regards, signée par Christine Poupin et Pauline Salingue, les deux porte-parole du NPA, Roseline Vachetta, qui fut députée européenne de la LCR aux côtés d’Alain Krivine, Olivier Besancenot et Philippe Poutou, anciens candidats LCR et NPA à l’élection présidentielle ;

- Le « Courrier public du NPA à La France insoumise concernant les élections européennes » est un courrier public adopté mercredi 3 janvier 2024 par le Conseil politique national, instance de direction du NPA. -

Chili, 50 ans après l’ignominie : le néolibéralisme au bout de la mitraillette

- Analyses

- 11 septembre 2023

Le coup d’État contre le gouvernement du président chilien Salvador Allende qui a eu lieu le 11 septembre 1973, a brutalement et violemment fermé la voie que plusieurs pays d’Amérique latine étaient en train de construire vers un État-providence et la souveraineté sur leurs ressources naturelles. Le Chili a préfiguré ce qui allait se passer dans le monde au cours des dix années suivantes : la contre-offensive de l’impérialisme, notamment étasunien, contre les politiques de redistribution des revenus, le développement industriel endogène et la construction de ce que l’on a appelé l’État-providence, explique Éric Toussaint, fondateur du Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (www.cadtm.org) et membre du conseil scientifique de l’Association pour la Taxation des Transactions Financières (ATTAC) France. À lire ICI sur le site de la 4e Internationale.

Le coup d’État contre le gouvernement du président chilien Salvador Allende qui a eu lieu le 11 septembre 1973, a brutalement et violemment fermé la voie que plusieurs pays d’Amérique latine étaient en train de construire vers un État-providence et la souveraineté sur leurs ressources naturelles. Le Chili a préfiguré ce qui allait se passer dans le monde au cours des dix années suivantes : la contre-offensive de l’impérialisme, notamment étasunien, contre les politiques de redistribution des revenus, le développement industriel endogène et la construction de ce que l’on a appelé l’État-providence, explique Éric Toussaint, fondateur du Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (www.cadtm.org) et membre du conseil scientifique de l’Association pour la Taxation des Transactions Financières (ATTAC) France. À lire ICI sur le site de la 4e Internationale.